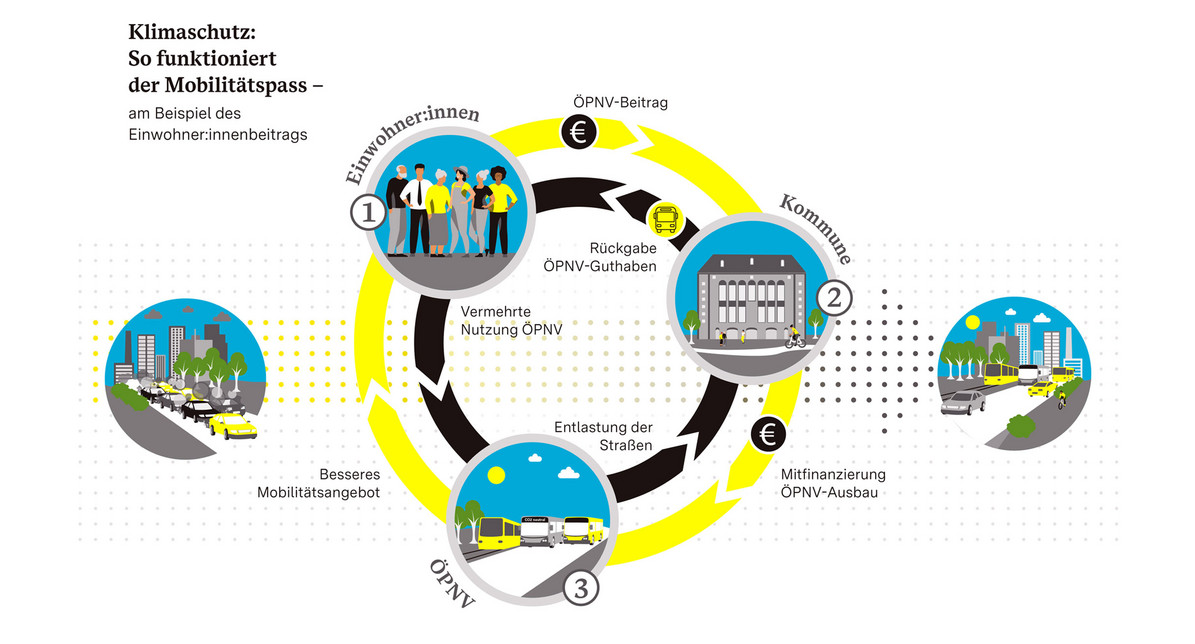

Landkreise und Städte in Baden-Württemberg entscheiden selbst darüber, ob sie den Mobilitätspass einführen möchten. Das System dahinter ist einfach und fair: Wer für den Mobilitätspass eine Abgabe leisten muss, bekommt als Gegenleistung ein Guthaben für ein ÖPNV-Ticket in gleicher Höhe. Auch eine Anrechnung des Guthabens beim Kauf des Deutschland-Tickets soll möglich sein. Die durch die Abgabe entstehenden Einnahmen werden in den ÖPNV vor Ort investiert und sollen diesen besser machen.

Zwei Optionen für den Mobilitätspass

Wer für den Mobilitätspass zahlen muss, entscheiden die Städte und Landkreise, die ihn einführen wollen. Möglich machen soll das ein neues Gesetz – das sogenannte Landesmobilitätsgesetz. Das neue Gesetz soll die Wahl zwischen zwei verschiedenen Modellen des Mobilitätspasses bieten.

Einwohner:innen ab 18 Jahren leisten einen Beitrag für die Verbesserung des ÖPNV und bekommen im Gegenzug ein Mobilitätsguthaben. Ausnahmen und Ermäßigungen zum Beispiel nach sozialen Gesichtspunkten sind vorgesehen.

Kfz-Halter:innen leisten einen Beitrag für die Verbesserung des ÖPNV. Im Gegenzug bekommen sie ein Mobilitätsguthaben. Dabei gilt: Halter:innen von Fahrzeugen, die Aufgaben im allgemeinen öffentlichen Interesse wahrnehmen (wie etwa Straßenreinigung, Feuerwehr oder Linienbusse) müssen keine Abgabe zahlen. Zusätzlich können Kommunen für gewisse Fälle weitere Befreiungen oder Ermäßigungen vorsehen.

Alle zwei Abgaben-Modelle sind sozial verträglich. So sind ausschließlich volljährige Personen oder juristische Personen zur Zahlung verpflichtet. Zudem sind Ermäßigungen oder Befreiungen nach sachgerechten Gesichtspunkten vorgesehen.

Das bringt der Mobilitätspass

Der Mobilitätspass…

- verbessert den ÖPNV vor Ort. Die Einnahmen können etwa in zusätzliche Fahrzeuge, bessere Verbindungen und die Digitalisierung des ÖPNV investiert werden. Das bessere Angebot macht den öffentlichen Verkehr attraktiver – auch für neue Fahrgäste.

- reduziert den Autoverkehr. Die Idee: Das eigene Auto bleibt eher stehen, da der ÖPNV durch die Abgabe ausgebaut wurde. Der Verkehr auf den bereits überlasteten Straßen wird dadurch weniger.

- erhöht die Lebensqualität. Weniger Autos führen zu weniger Abgasen und Lärm. Zudem wird dann weniger Platz für Fahrzeuge benötigt – zum Beispiel für Parkplätze. Diese Flächen können Städte und Gemeinden dann anders nutzen zum Beispiel für Bäume, Radwege oder Aufenthaltsplätze und Spielgelegenheiten für Kinder. Wer wie viele ältere Menschen und Jugendliche kein Auto fährt, ist dank des besseren ÖPNV-Angebots flexibler unterwegs. Auch das steigert die Lebensqualität und das soziale Miteinander.

- macht die Standorte von Unternehmen und Einrichtungen attraktiver. Sie werden durch den Ausbau besser an das ÖPNV-Netz angeschlossen.

- schafft einen nutzbaren Gegenwert. Wer eine Abgabe zahlt, bekommt ein Guthaben für den Kauf eines ÖPNV-Tickets in gleicher Höhe.

Mobilitätspass ist für Kommunen freiwillig

Das Verkehrsministerium entscheidet nicht darüber, wann und wo der Mobilitätspass eingeführt wird. Vielmehr schafft es mit dem geplanten Landesmobilitätsgesetz die rechtliche Grundlage für interessierte Kommunen, sich frei für den Mobilitätspass entscheiden zu können.

Im Vorfeld gab es ausführliche Analysen und Berechnungen. Untersucht wurden die zu erwarteten Kosten und die Einnahmen eines Mobilitätspasses. Die Analysen (PDF, barrierefrei) wurden zusammen mit 21 Modellkommunen im Land durchgeführt. Untersuchungen zu weiterführenden Detailfragen fanden in Zusammenarbeit mit drei sogenannten Vorreiterkommunen statt. Mit dabei waren die Städte Freiburg und Karlsruhe sowie der Ortenaukreis. Auf eine Einführung des Mobilitätspasses hatten sie sich dabei nicht festgelegt.

Aufbauen auf europäischen Vorbildern

In Deutschland gibt es noch keine vergleichbaren neuen Finanzierungsmodelle für den ÖPNV. Europaweit gibt es allerdings seit Jahren etablierte Vorbilder im Bereich der sogenannten Drittnutzerfinanzierung. In Frankreich und auch in Wien existiert beispielsweise eine Abgabe für Arbeitgeber:innen. In vielen weiteren europäischen Städten zahlen Autofahrer:innen, um die Straße zu nutzen.

Häufige Fragen und Antworten

Plant Ihre Kommune bei sich einen Mobilitätspass einzuführen? Arbeiten Sie für eine Kommune, die sich für das Instrument interessiert? Hier finden Sie Antworten etwa zu den Vorteilen, der Finanzierung und den Voraussetzungen des Mobilitätspasses. (Stand: Februar 2025)

Der Mobilitätspass ist ein neues, kommunales Finanzierungsinstrument in Baden-Württemberg für Investitionen in Ausbau- und Verbesserungsmaßnahmen des ÖPNV. Dabei ergänzt der Mobilitätspass die originären Finanzierungssäulen des ÖPNV, die bisher aus Fahrgeldeinnahmen und Steuergeldern bestehen.

Kommunen können selbst entscheiden, ob sie das neue Instrument nutzen wollen. Beschließt eine Kommune seine Einführung, so kann sie in einem definierten Abgabengebiet einen wiederkehrenden Beitrag entweder von Einwohner:innen oder von Kfz-Halter:innen erheben.

Wer eine Abgabe bezahlt, erhält dafür in gleicher Höhe ein Mobilitätsguthaben für den Erwerb von ÖPNV-Zeitkarten. Aufgrund dieses nutzbaren Gegenwertes heißt das neue ÖPNV-Finanzierungsinstrument „Mobilitätspass“.

- Die Einnahmen, die nach der Finanzierung der Mobilitätsguthaben bei der Kommune verbleiben, fließen in den Ausbau und die Verbesserung des ÖPNV, was die Attraktivität seiner Nutzung weiter steigert.

- Hinzu kommt, dass bei den Verkehrsbetrieben aufgrund der einlösbaren Guthaben die Nachfrage nach Zeitkarten steigt, was ebenfalls der Finanzierung des ÖPNV-Systems zugutekommt.

- Der durch den Mobilitätspass gestärkte ÖPNV entlastet nicht nur die Straßen vom Pkw-Verkehr und trägt zum Klimaschutz bei, sondern erhöht auch die Aufenthalts- und Lebensqualität in der Kommune.

- Zudem sorgt er für eine fair verteilte soziale Teilhabe aller an einem guten gesellschaftlichen Leben, indem auch Menschen, die kein Auto fahren, trotzdem besser mobil sein können.

Das Mobilitätsguthaben kann zum Erwerb von Zeitkarten des ÖPNV mit einem Geltungszeitraum von mindestens einer Woche verwendet werden, die durch den örtlichen Verkehrsverbund vertrieben werden. Auch eine Anrechnung beim Kauf des Deutschland-Tickets ist möglich.

Natürliche Personen erhalten ein personalisiertes Guthaben, welches grundsätzlich nicht auf andere Personen übertragbar ist. Juristische Personen wie etwa Firmen oder Einrichtungen, die einen Kfz-Halter:innenbeitrag für ihren Fuhrpark beziehungsweise ihre Dienstwagenflotte zahlen, können ihr Guthaben auf ihre Betriebszugehörigen übertragen. Das Mobilitätsguthaben kann bei Bedarf angesammelt werden und verfällt erst jeweils zwölf Monate nach der Bereitstellung.

Stadtkreise, große Kreisstädte und Landkreise in Baden-Württemberg, welche Aufgabenträger für den ÖPNV sind beziehungsweise Verkehrsleistungen im ÖPNV fördern oder erbringen, können sich freiwillig dafür entscheiden, einen Mobilitätspass bei sich im kommunalen Gebiet einzuführen. Dabei können sie zwischen zwei möglichen Varianten – dem Mobilitätspass für Einwohner:innen oder dem Mobilitätspass für Kfz-Halter:innen – wählen.

Eine Kommune darf einen Beitrag für den Mobilitätspass dann erheben, wenn in dem von ihr vorgesehenen Abgabengebiet zu den gängigen Verkehrszeiten ein ausreichendes und nutzbares Angebot des ÖPNV zur Verfügung steht. Damit dient der Mobilitätspass der Finanzierung eines zusätzlichen, attraktiven ÖPNV-Angebots, welches über ein ÖPNV-Grundangebot hinausgeht.

Das Abgabenaufkommen, welches nicht durch Einlösung der Mobilitätsguthaben verbraucht wird, ist von der Kommune für den Ausbau und die Verbesserung des ÖPNV zu verwenden. Hierzu zählen zum Beispiel Verbesserungen des Fahrplanangebots von Bus und Bahn, die Erhöhung von Kapazitäten (durch dichtere Takte und den Einsatz größerer oder zusätzlicher Fahrzeuge), der Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur einschließlich der Digitalisierung oder auch die optimierte Verknüpfung des ÖPNV mit anderen Verkehrsträgern des Umweltverbunds.

Weitere Optionen für den Einsatz der Mittel sind die Finanzierung von günstigeren Fahrpreisen und die Verbesserung der Kommunikation im ÖPNV. Zusätzlich darf das Abgabenaufkommen für mit der Abgabe verbundene Verwaltungs- und Erhebungsaufwände verwendet werden.

Der vierte Abschnitt des Landesmobilitätsgesetzes Baden-Württemberg legitimiert Stadt- und Landkreise als Aufgabenträger des ÖPNV sowie große Kreisstädte, die ÖPNV-Leistungen fördern oder erbringen, zur Einführung und dauerhaften Umsetzung eines Mobilitätspasses.

Beschließt eine Kommune die Einführung eines Mobilitätspasses für Einwohner:innen, so darf sie regelmäßige Beiträge von volljährigen Personen erheben, die im Gebiet der Kommune ihren Wohnsitz haben.

Aus Gründen der gerechten und angemessenen Anwendung des Mobilitätspasses kann die Kommune bestimmte Personengruppen von der Abgabenpflicht befreien. Beispielsweise kann sie Personen von der Abgabenzahlung ausnehmen, welche bedarfsgeprüfte Sozialleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts beziehen oder welche aufgrund von langfristig eingeschränkter körperlicher Mobilität keine Möglichkeit haben, den ÖPNV in zumutbarer Weise zu nutzen. Auch Personen, die bereits kostenfrei oder stark vergünstigt im ÖPVN fahren – wie etwa Schüler:innen und Auszubildende ab 18 Jahren, Studierende, Senior:innen oder Menschen mit Behinderung – können für eine Befreiung in Betracht gezogen werden.

Beschließt eine Kommune die Einführung eines Mobilitätspasses für Kfz-Halter:innen, so darf sie regelmäßige Beiträge von volljährigen natürlichen Personen und juristischen Personen erheben, die im Gebiet der Kommune ihren Wohnsitz beziehungsweise Sitz und mindestens ein Kfz gemeldet haben.

Grundsätzlich von der Abgabe ausgenommen sind kfz-steuerbefreite Fahrzeuge. Darunter fallen unter anderem Behördenfahrzeuge, Straßenreinigung, Feuerwehr, Kraftomnibusse im Linienverkehr, also generell solche Fahrzeuge, die Aufgaben im allgemeinen öffentlichen Interesse wahrnehmen. Zusätzlich kann die Kommune nach sachgerechten Maßstäben für gewisse Fälle weitere Befreiungen oder Ermäßigungen vorsehen, wie beispielsweise für Leichtkrafträder, Kleinkrafträder oder Elektrofahrzeuge.

Kommunen, die einen Mobilitätspass einführen, sind sowohl frei in der Wahl der Abgabenvariante als auch in der Festsetzung der Abgabenhöhe. Berechnungen für 21 Modellregionen in Baden-Württemberg ergaben, dass sich schon bei einer Abgabenhöhe von beispielsweise 10 Euro monatlich bei vielen Kommunen und den mit ihnen kooperierenden Verkehrsunternehmen jährlich ein- bis zweistellige Millionenbeträge für Angebotsverbesserungen und Ausbaumaßnahmen im ÖPNV generieren lassen. Eine Empfehlung wird hierdurch allerdings nicht ausgesprochen.

Welche und wie viele Kommunen den Mobilitätspass einführen werden, obliegt der demokratischen Entscheidungsfindung der Stadtparlamente und Kreistage. Bei einem solch neuen Instrument werden anfangs sicher zuerst einzelne Kommunen mit der Einführung voranschreiten. Angesichts der in den kommenden Jahren zu erwartenden enormen Herausforderungen bei der Finanzierung des ÖPNV kann davon ausgegangen werden, dass weitere Kommunen nachziehen, sobald die ersten Kommunen von Erfolgen berichten.

Der Mobilitätspass Baden-Württemberg ist ein Novum für Deutschland. Doch wird verstärkt auch in anderen Bundesländern darüber diskutiert, dass neue Drittnutzerfinanzierungsinstrumente für die ergänzende Finanzierung des ÖPNV erforderlich sind.

Der Mobilitätspass Baden-Württemberg gehört zu den sogenannten Drittnutzerfinanzierungsinstrumenten des ÖPNV. Im europäischen Ausland gibt es hierfür seit mehreren Jahrzehnten erfolgreiche Beispiele wie etwa die Arbeitgeber:innenabgabe in Frankreich und Wien oder die City-Maut in einzelnen norwegischen Städten, in London oder Mailand.

Drittnutzer:innen sind Personengruppen, welche einen indirekten Nutzen davon haben, dass ein Teil des Verkehrs mit dem ÖPNV und nicht nur individuell mit dem Pkw stattfindet. So profitieren zum Beispiel die Einwohner:innen vom ÖPNV, indem er zum Schutz der Umwelt beiträgt und die Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Kommune verbessert. Auch Kfz-Halter:innen profitieren, da der ÖPNV Verkehre bündelt und damit Staus und Parkplatzknappheit reduziert.

Downloads

Dokument: Ergebnisdokumentation Modellprojekt Mobilitätspass (PDF, barrierefrei)

Anhang zur Ergebnisdokumentation (PDF, barrierefrei)

Dokument: Mobilitätspass - Arbeitshilfe Kommunikation (PDF, barrierefrei)

Dokument: Mobilitätspass - Umsetzungshinweise (PDF, barrierefrei)

Grafiken: Funktion Mobilitätspass und seine Varianten (ZIP-Datei, nicht barrierefrei)