Lange Zeit wurden die zulässigen Grenzwerte der Europäischen Union in Baden-Württemberg an verschiedenen Orten überschritten. Betroffen waren vor allem die großen Städte im Land. Besonders der Verkehr sorgte dort für eine zu hohe Belastung an Feinstaub und Stickstoffdioxid.

Grenzwerte werden eingehalten

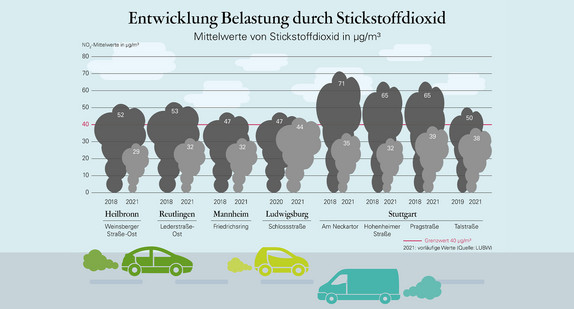

Dank dem Einsatz der Landesregierung hat sich die Situation deutlich verbessert. Die zulässigen Grenzwerte für Schadstoffe in der Luft werden alle eingehalten. Das Jahr 2015 gilt hier als Trendwende. Seit diesem Jahr sind die Konzentrationen von Feinstaub (PM10) und Stickstoffdioxid (NO2) massiv zurückgegangen. Das zeigen die jährlichen Auswertungen der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg.

- Seit 2017 wird der Kurzzeit-Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) an allen Messstellen im Land eingehalten (Grenzwert: 200 Mikrogramm pro Kubikmeter im Stundenmittel bei 18 zulässigen Überschreitungen im Kalenderjahr).

- Seit 2018 wird der Kurzzeit-Grenzwert für Feinstaub (PM10) an allen Messstellen im Land eingehalten (Grenzwert: 50 Mikrogramm pro Kubikmeter im Tagesmittel bei 35 zulässigen Überschreitungen im Kalenderjahr).

- Seit 2022 wird der Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) an allen Messstellen im Land eingehalten (Grenzwert: 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel).

Der Vergleich mit anderen Bundesländern zeigt, dass Baden-Württemberg besonders beim Kampf gegen den Schadstoff Stickstoffdioxid (NO2) schnell vorangekommen ist. Zwischen 2015 und 2019 nahmen die Schadstoffwerte von Stickstoffdioxid an Straßen im Land etwa doppelt so schnell ab wie im Bundesvergleich. Daneben wurde auch die Belastung durch den gesundheitlich besonders bedeutenden Feinstaub PM2,5 deutlich gesenkt.

Maßnahmen zur Luftreinhaltung im Land

Die Erfolge waren nur möglich, da die Landesregierung und die betroffenen Städte und Gemeinden eng zusammenarbeiteten. Ganze Maßnahmenpakete wurden umgesetzt, um die Schadstoffbelastung für die Bürger:innen zu reduzieren.

Besonders folgende Maßnahmen sorgten für bessere Luft:

- Ausbau des Fuß- und Radverkehrs

- Ausbau des Bus- und Bahn-Angebots

- Einführung von Bus- und Radspuren

- Besseres Verkehrsmanagement, um den Verkehr intelligenter zu steuern und flüssiger zu gestalten

- Tempo 40 auf stark belasteten Straßen und Ausweichstrecken

- Filtersäulen zur Filterung von Stickstoffdioxid und Feinstaub aus der Luft an besonders belasteten Straßen

- Umweltzonen mit grüner Feinstaubplakette

- Verkehrsverbote für Diesel-Fahrzeuge Euro 4/IV in der Umweltzone und 5/V in der kleinen Zone in Stuttgart.

Die Maßnahmen leisteten einen Beitrag dazu, dass alte Fahrzeuge mit hohen Abgaswerten deutlich schneller aus den Städten im Land verschwanden. Der Trend weg von alten Dieselfahrzeugen halfen ebenfalls.

Bessere Technik und geringere Schadstoffwerte machen es inzwischen möglich, dass Maßnahmen auch wieder aufgehoben werden können. Dazu zählen etwa der Feinstaub-Alarm und das Kaminofen-Verbot in Stuttgart, die Aufhebung bestimmter Umweltzonen, sowie die Abschaffung von Beschränkungen für Baumaschinen in bestimmten Städten im Land.