Lärmsanierung bei Mehrfachbelastungen durch Straßen und Schienenwege

Die Belastung durch Verkehrslärm ist eines der drängendsten Umweltprobleme in der Europäischen Union und in Deutschland. Allein in Baden-Württemberg sind mehr als 250.000 Menschen in der Nacht von Lärmpegeln über 55 dB(A) betroffen - verursacht durch die Geräusche von Hauptverkehrsstraßen. Auf Dauer kann dieser Lärm zu Gesundheitsbeeinträchtigungen führen.

Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg (VM) will mit dem Konzept „Lärmsanierung bei Mehrfachbelastungen durch Straßen und Schienenwege" die Belastung für die Betroffenen auf ein vertretbares Maß senken.

Die Eckpunkte des Konzeptes sind:

- Die verbindliche gesetzliche Regelung der Lärmsanierung: Betroffene sollen einen Anspruch auf Lärmsanierung auch entlang bestehender Verkehrswege erhalten.

Bisher haben Menschen keinen Anspruch auf Schutz vor Lärm an bestehenden Straßen und Schienenwegen. Wenn die Bahn oder die zuständigen Baulastträger der Straßen Verbesserungen etwa in Form von Lärmwällen oder -wänden vornehmen, geschieht dies ohne rechtliche Verpflichtung und meist auf der Grundlage von Förderprogrammen.

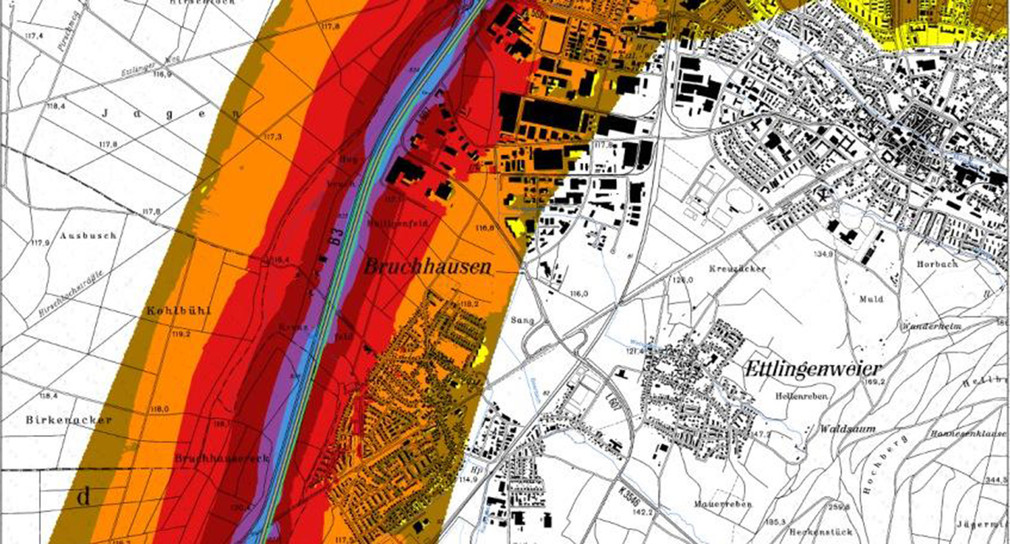

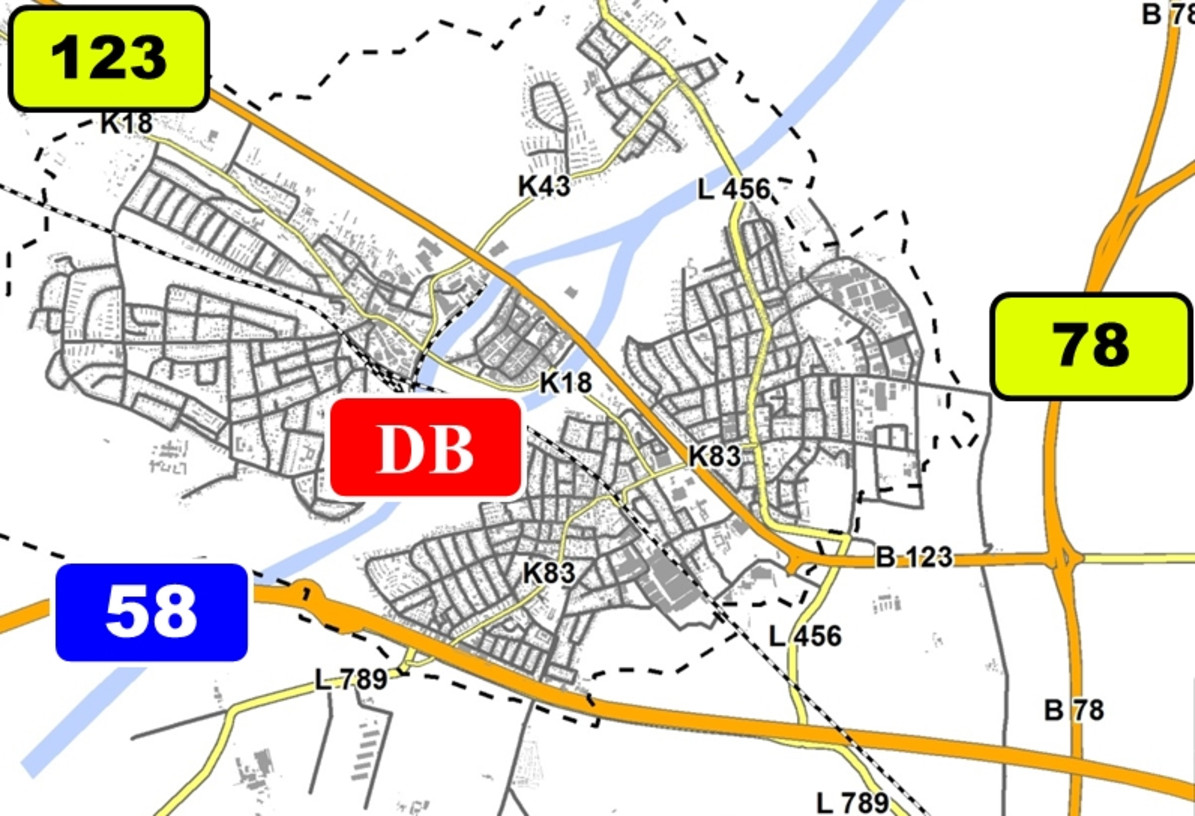

- Die Betrachtung des gesamten Lärms aller Straßen und Schienenwege in einem Gebiet.

Bisher werden bei Straßen und Schienenwegen jeweils nur einzelne Streckenabschnitte isoliert betrachtet. Das Konzept der Lärmsanierungsgebiete löst sich vom einzelnen Verursacher und wendet sich der Gesamtsituation an einem bestimmten Gebiet zu - namentlich dem Lärm der aus unterschiedlichen Quellen tatsächlich auf die Anwohnerinnen und Anwohner einwirkt.